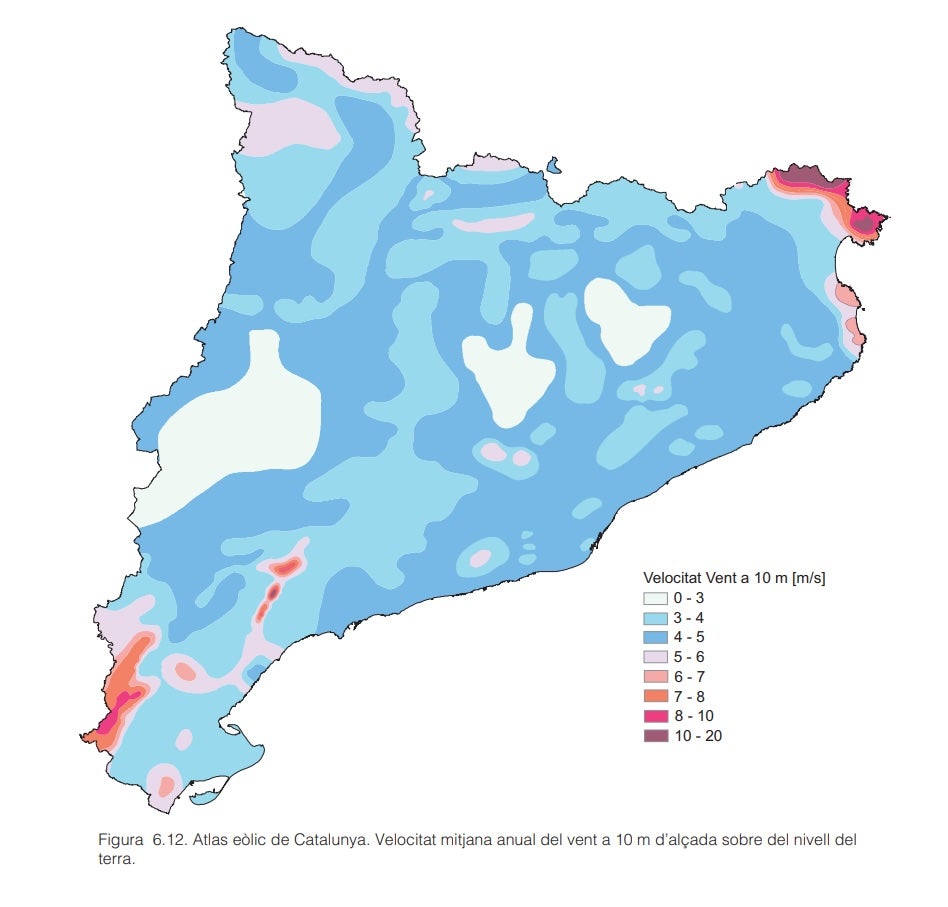

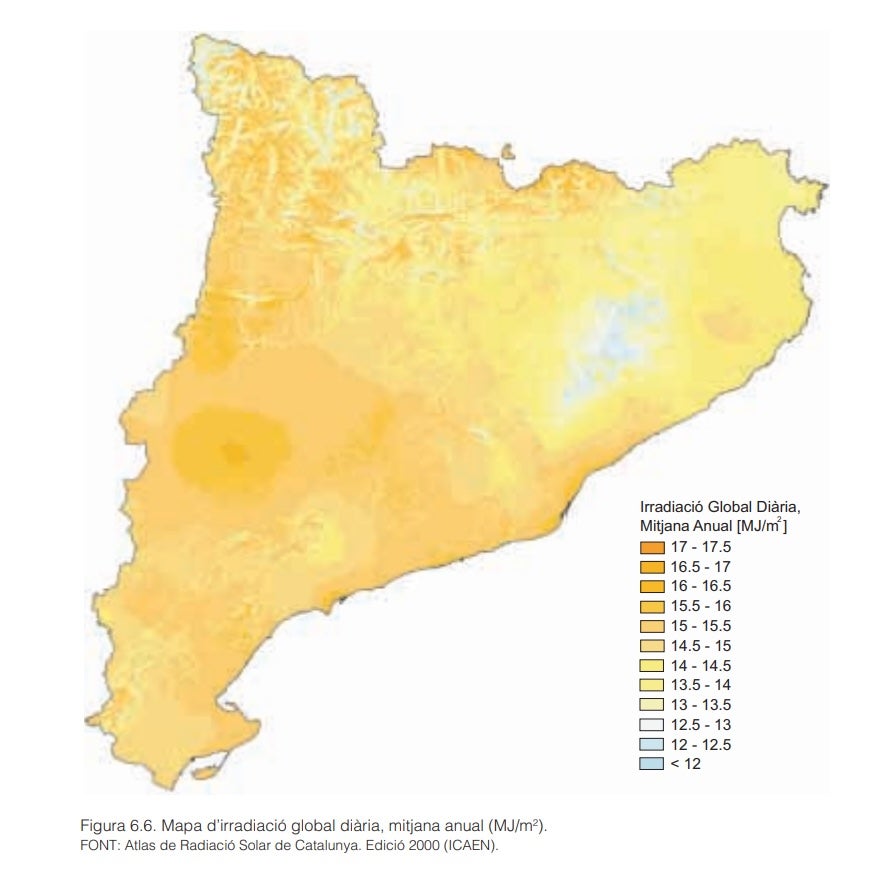

En el año 1988, pensando ya en el futuro de las renovables en Cataluña, el Gobierno confeccionó dos mapas: uno eólico, que medía la fuerza del viento, y otro solar, que calculaba la insolación en todo el país. El primero, para ubicar los parques eólicos terrestres, establecía dos zonas de desarrollo preferente, las Tierras del Ebro y el noreste de Girona, además del sur de Lleida y de la Cataluña Central. El segundo, para instalar los parques fotovoltaicos, cubría todo el Principado, pero con especial incidencia en una extensa franja que iba desde la llanura de Lleida hasta el Garraf y subía por la costa hasta el Maresme. Y así quedó plasmado en el Plan de la energía en Cataluña en el horizonte del año 2010, firmado por Artur Mas como conseller en jefe.

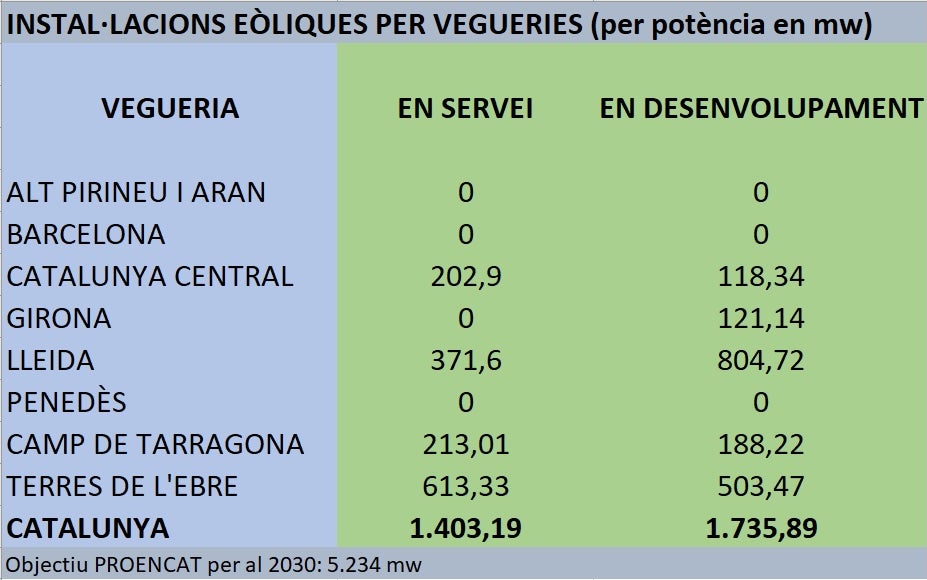

La pretendida homogeneidad territorial fijada en aquel documento y después afianzada en el año 2010 con la aprobación de las siete Zonas de Desarrollo Prioritario -las conocidas como ZDP- ha quedado en papel mojado. Los parques eólicos en Cataluña están concentrados en pocas comarcas y la equilibrada distribución imaginada y pensada por los anteriores gobiernos ha quedado dinamitada a fuerza de años. Las Tierras del Ebro, a la cabeza, y el sur de Lleida, el Campo de Tarragona y la Cataluña Central, en segundo término, acaparan la producción de energía eólica, mientras que Girona -que figuraba como prioritaria- no tiene ninguna instalación de uso comercial, al igual que el Penedès, el Alto Pirineo-Aran y Barcelona.

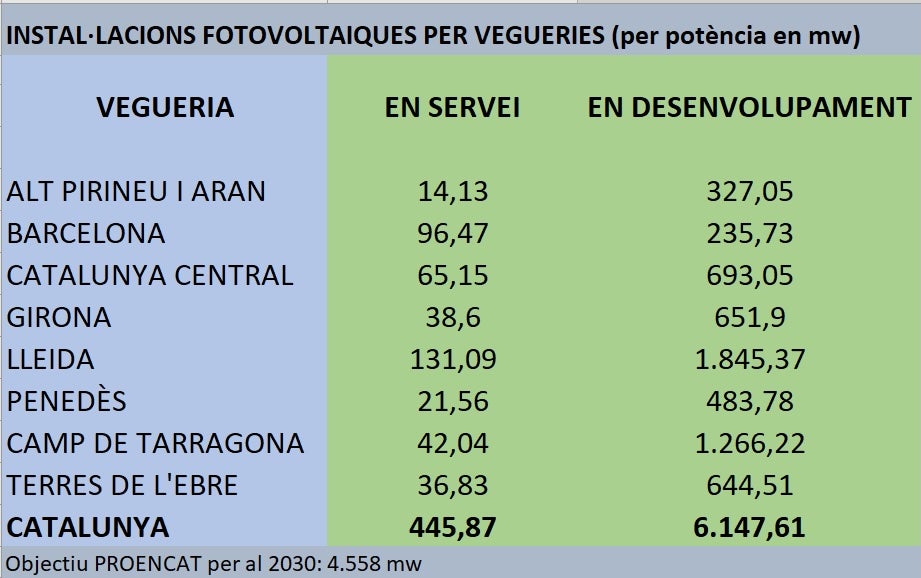

En cuanto a la energía fotovoltaica, la distribución es más homogénea y obedece a los patrones de irradiación solar dibujados en el mapa. Todas las veguerías albergan este tipo de instalaciones con el liderazgo de Lleida y seguida, con gran diferencia de megavatios, por Barcelona y la Cataluña Central.

Poner orden en el territorio

Para corregir esta disparidad, el Gobierno publicará a principios de 2026, con un retraso de más de un año, el denominado PLATER (Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables), para intentar poner orden en este desbarajuste y homogeneizar la distribución de las plantas de producción eléctrica por comarcas, adjudicando a cada una una potencia a satisfacer. Un desequilibrio que ha desatado numerosas protestas en todo el territorio y la modificación por parte de algunos alcaldes de las normas urbanísticas locales para prohibir la implantación de renovables en sus municipios. Por este motivo, el PLATER tendrá carácter normativo, tanto desde el punto de vista medioambiental como urbanístico y, por tanto, prevalecerá sobre los Planes de Ordenación Urbanística Municipal (POUM).

El PLATER, que solo definirá las instalaciones terrestres de producción y almacenamiento (no las marítimas y el autoconsumo) priorizará las áreas de escaso valor natural, ambiental o paisajístico (excluyendo así los PEIN, las ZEPAS o de alto aprovechamiento agrario) y los espacios antropizados (carreteras, líneas ferroviarias, suelos industriales, canales, embalses, antiguas minas, etcétera). Esto permitirá que algunos proyectos puedan estar exentos del estudio de impacto ambiental y simplificar todos los trámites administrativos. Además, el documento deberá cartografiar las líneas eléctricas de evacuación y distribución y, si procede, hacer la correspondiente reserva de suelo.

¿Por qué no en Girona?

Al menos, la pregunta que hay que hacer es la siguiente: si el viejo mapa eólico del Gobierno priorizaba las Tierras del Ebro y el norte de Girona, ¿cómo es que la Terra Alta genera el 29% del total y el conjunto de la veguería del Ebro el 42% y, en cambio, en la demarcación gerundense no hay ni un solo aerogenerador de uso comercial? No hay un único motivo para explicar esta asimetría, sino la conjunción de varios factores, algunos de ellos circunstanciales, según coinciden en señalar todos los expertos consultados por Món Planeta.

La primera causa obedece a la falta de infraestructura idónea, ya que cuando se presentaron los primeros proyectos de parques eólicos, Girona no disponía de una red eléctrica de evacuación y distribución lo suficientemente extensa y robusta para soportar la potencia. La mayoría de las inversiones en la zona se destinaron a la conexión transfronteriza porque, de las cuatro redes existentes entre el Estado español y el francés, tres pasan por Cataluña. Incluso ahora, poblaciones como la Jonquera están conectadas por una línea de tan solo 25 kilovoltios, antigua y saturada.

Otro motivo son los vientos. Mientras en las comarcas con instalaciones eólicas, como por ejemplo las Tierras del Ebro o el sur de Lleida, los vientos soplan de manera continuada, ideal para los aerogeneradores y su rentabilidad, ya que pueden funcionar más horas al año, al norte de Girona (por ejemplo en la sierra de la Albera o en el Cap de Creus, en el Alt Empordà) el viento es más de rachas y turbulento, adverso para los molinos de primera generación.

El Alt Empordà decae como Zona de Desarrollo Prioritario

Hay otro factor circunstancial. En el año 2010 cuando se aprueban las ZDP, la número 1 preveía la instalación de 180 megavatios en el Alt Empordà, concretamente en las poblaciones de Agullana, Capmany, Cantallops, Darnius, Espolla, la Jonquera, Masarac y Sant Climent Sescebes. La disposición en conjunto (es decir las siete ZDP) fue recurrida por parte de las compañías eléctricas perdedoras, contrarias a los criterios de puntuación de las bases del concurso, lo que retrasó su consecución. Además, la mitad de esos megavatios gerundenses afectaban terrenos militares del destacamento de Sant Climent, hecho que despertó la firme oposición del Ministerio de Defensa. Por otra parte, el gobierno español del Partido Popular aniquiló, entre los años 2012 y 2013, las primas a las renovables. Todo ello hizo desistir a las eléctricas de llevar adelante las inversiones. Al final, de las siete ZDP previstas, solo quedó viva la de la Terra Alta, de 90 megavatios.

En cambio, el precio del suelo no aporta un factor diferencial. Según dos empresarios de los sectores eólico y fotovoltaico, el metro cuadrado en Girona no difiere del que se pueda pagar en la veguería del Ebro, contradiciendo la teoría de algunos movimientos ecologistas que culpan al empresariado de aprovecharse de las comarcas más desfavorecidas económicamente para implantar las renovables.

Y, por último, existe también la presión ciudadana, mucho más acentuada y con más recursos en Girona que en el resto de Cataluña. Un dinamismo contestatario que continúa en la actualidad. De las 168 aportaciones ciudadanas hechas al PLATER, 55 han sido a través de la consulta pública, la mayoría son de las comarcas de Girona y de Barcelona, y ninguna de las Tierras del Ebro.

Inversiones en curso

Ahora, al menos, todos estos factores antes desfavorables han desaparecido y sobre la mesa de la Generalitat hay actualmente un total de 8 proyectos eólicos con una potencia prevista de 121 megavatios para Girona. Además, hay doce más (474 megavatios) pendientes de solicitar la autorización energética, uno de ellos con el informe favorable de la ponencia de energías renovables, cuando esta ejercía funciones de cribado, y el resto sin este trámite. Y el componente tecnológico tampoco supone un obstáculo, ya que los actuales generadores soportan mejor las rachas de viento y las turbulencias. Además, el área del Alt Empordà ya dispone de una subestación suficientemente robusta, la de Santa Llogaia d’Àlguema, actualmente destinada al tren de alta velocidad.

Pero más allá de lo que pueda establecer el PLATER y su reparto comarcal, la administración catalana tiene ahora mismo una pila de proyectos por aprobar que, en caso de ejecutarse, supondrían un gran paso adelante en la consecución de los objetivos de producción de energía verde fijados en la Prospectiva Energética de Cataluña (PROENCAT) para el año 2030.

Si en la actualidad, hay una potencia fotovoltaica instalada de solo 445,87 megavatios, los proyectos en fase de tramitación ascienden a 6.147 megavatios adicionales. Es decir, un total de 6.592 megavatios, cuando la PROENCAT establece 4.558 a alcanzar en el año 2030.

En cambio, en cuanto a la eólica, el panorama se presenta pesimista. La potencia en vigor en Cataluña es de 1.403 megavatios y 1.735 más tramitándose, lo que suma un total de 3.138 megavatios. Pero el objetivo de la PROENCAT para 2030 es de 5.234 megavatios.

En resumen, si respecto a la energía fotovoltaica sobre terreno, Cataluña disfrutaría de un excedente de 2.034 megavatios, cuando en la eólica se acumularía un déficit de 2.096. En cualquier caso, el objetivo de producción verde se habría satisfecho, siempre que todos los proyectos pendientes acaben por triunfar, extremo bastante complicado, ya que algunos parques eólicos, debido a la lentitud de la administración, ya han perdido los derechos de acceso y conexión. Asimismo, desde el Gobierno español aún no se ha convocado el concurso para la adjudicación en Cataluña de los nudos de las líneas de transporte de 220 y 400 kilovoltios.

Satisfacer los objetivos de la PROENCAT

Es justamente por este motivo que el PLATER, según se puede leer en una de sus versiones, planificará la distribución territorial “con urgencia y prioridad para alcanzar los objetivos de la PROENCAT de 2040”. Es decir, que ve poco factible alcanzar los de 2030, año de la primera evaluación que hará la Unión Europea por estados.

¿Y qué dice la PROENCAT para 2040? Pues que Cataluña debe tener instalados 16.939 megavatios de eólica terrestre y 13.129 de fotovoltaica, sobre terreno, excluyendo el autoconsumo.

¿Cómo lo hará la Generalitat para ubicar toda esta cantidad de potencia en un territorio especialmente protegido y/o urbanizado como en el caso de Cataluña? El PLATER no hace más que cumplir varios reglamentos y directivas europeos para agilizar la implantación de las energías renovables. La UE prescribe que los diferentes gobiernos cartografíen todo su territorio y lo dividan en dos categorías: zonas propicias y zonas disponibles.

Las primeras corresponden a aquellas áreas con un impacto ambiental negligible, es decir, con nula o muy baja alteración de la biodiversidad. Esta categoría permitirá prescindir de la evaluación de impacto ambiental y, en consecuencia, reducir los plazos y procesos administrativos. El PLATER pretende, en este caso, definir criterios homogéneos para toda Cataluña que serán de obligado cumplimiento por parte de las administraciones inferiores, y por ello incorporará una evaluación ambiental estratégica.

En cambio, las zonas disponibles serán aquellas con un impacto moderado que igualmente tendrán una tramitación simplificada y que será acelerada en caso de que las instalaciones no superen los 5 megavatios. Una ventaja que, por otra parte, ya preveía el decreto catalán 5/2022 al declararlos de urgencia por razones de interés público.

El PLATER, al menos tal como se ha explicado hasta ahora, deberá hacer auténticas filigranas para satisfacer la búsqueda de suelo disponible para ubicar la totalidad de la potencia que exige la PROENCAT. En primer lugar, quedarán excluidas las zonas PEIN y ZEPAS, es decir, aquellas de alto valor para el patrimonio natural, la biodiversidad, la conectividad ecológica, de calidad paisajística, las áreas fluviales o de elevado aprovechamiento agrario. En el año 2022, el 32% del territorio catalán, según datos del IDESCAT, estaba protegido por áreas naturales.

Aprovechar los espacios alterados

El Plan Territorial priorizará, por tanto, los espacios artificializados por la mano del hombre o alterados por otras circunstancias, los de mínimo valor agrícola, o terrenos con otros usos como matorrales, suelos erosionados y campos abandonados. También se incluirán carreteras, líneas de tren, polígonos industriales o canales.

Todos estos requisitos, además, deberán ser compatibles con la potenciación de los parques agrosolares o agrovoltaicos (es decir, situados en campos de cultivo) y con el hecho de querer acotar la producción de electricidad y el almacenamiento dentro de las mismas áreas de consumo para reducir las redes de transporte tanto de evacuación como de distribución. De esta manera, el documento adjudicará a cada comarca una determinada potencia.

También se debe tener en cuenta el hecho de que este plan ha sido redactado con las aportaciones, en la mayoría de los casos restrictivas, hechas por diferentes instituciones, como ayuntamientos y consejos comarcales, y también con consultas a movimientos ecologistas y/o territoriales. Un caso en concreto: según el informe realizado por el Consejo Comarcal del Priorat, a su parecer en esta comarca el 99,9% del territorio no es apto para ubicar parques eólicos, y el 99,8% tampoco para fotovoltaicos.

Con todo, la PROENCAT prevé, para el hito de 2050, que las plantas de producción de energía renovable en Cataluña ocupen 800 kilómetros cuadrados, lo que significa el 2,5% de todo el territorio.

Escepticismo entre el sector

Con tantas limitaciones, no es extraño que desde el sector se muestren más bien escépticos sobre la localización de suficientes terrenos para ubicar la totalidad de la potencia a satisfacer y cumplir así los objetivos de descarbonización. Porque una cosa son los terrenos y, otra cosa bien diferente, que estos sean idóneos para instalar parques eólicos o fotovoltaicos. Por tanto, otras fuentes consultadas prevén que de aquí a unos años, el gobierno catalán indefectiblemente tendrá que mostrarse más permisivo y abrir otras zonas para cumplir los objetivos de la PROENCAT.

A pesar de estas objeciones por parte de algunos sectores, desde las patronales (Eoliccat y Unefcat) aplauden tres hechos significativos: el primero, que la Generalitat ponga orden en la distribución territorial de las plantas de producción y almacenamiento, buscando suelo asequible. Segundo, que se establezcan mecanismos de simplificación administrativa para aquellas zonas menos sensibles medioambientalmente, ya que actualmente la tramitación para aprobar una instalación puede prolongarse durante años. Un ejemplo: en Cataluña todos los parques eólicos en producción son anteriores al decreto 16/2019 -conocido como decreto Torra, por el expresidente de la Generalitat, que, en principio, estaba destinado a agilizar la instalación de nuevas plantas. Y tercero, que el PLATER tenga carácter normativo -ambiental y urbanístico- con normas de gobernanza e implantación y, por tanto, de obligado cumplimiento por parte de las administraciones locales y comarcales.