En Cataluña, más de un 8% de los hogares tienen instaladas placas fotovoltaicas y hasta un 25% de las familias se plantean seriamente optar por el autoconsumo eléctrico, tanto el residencial -el más exitoso- como, en menor medida, el colectivo. Una mayor concienciación medioambiental, el ahorro en la factura, la reducción del consumo energético, la independencia respecto de las compañías eléctricas, la sostenibilidad, las ayudas fiscales y las subvenciones públicas aparecen como los factores determinantes que han posicionado el Principado como el territorio líder en el estado español en autoproducción energética.

Mientras Cataluña se sitúa a la cola en generación de energía verde de uso comercial (19% frente al 56,8% del total estatal), la producción para consumo personal se ha disparado en los últimos años, sobre todo impulsada por las subvenciones de los fondos Next Generation -ya agotadas- y los diferentes beneficios fiscales (impuesto de bienes inmuebles o impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, fondos Feder, entre otros).

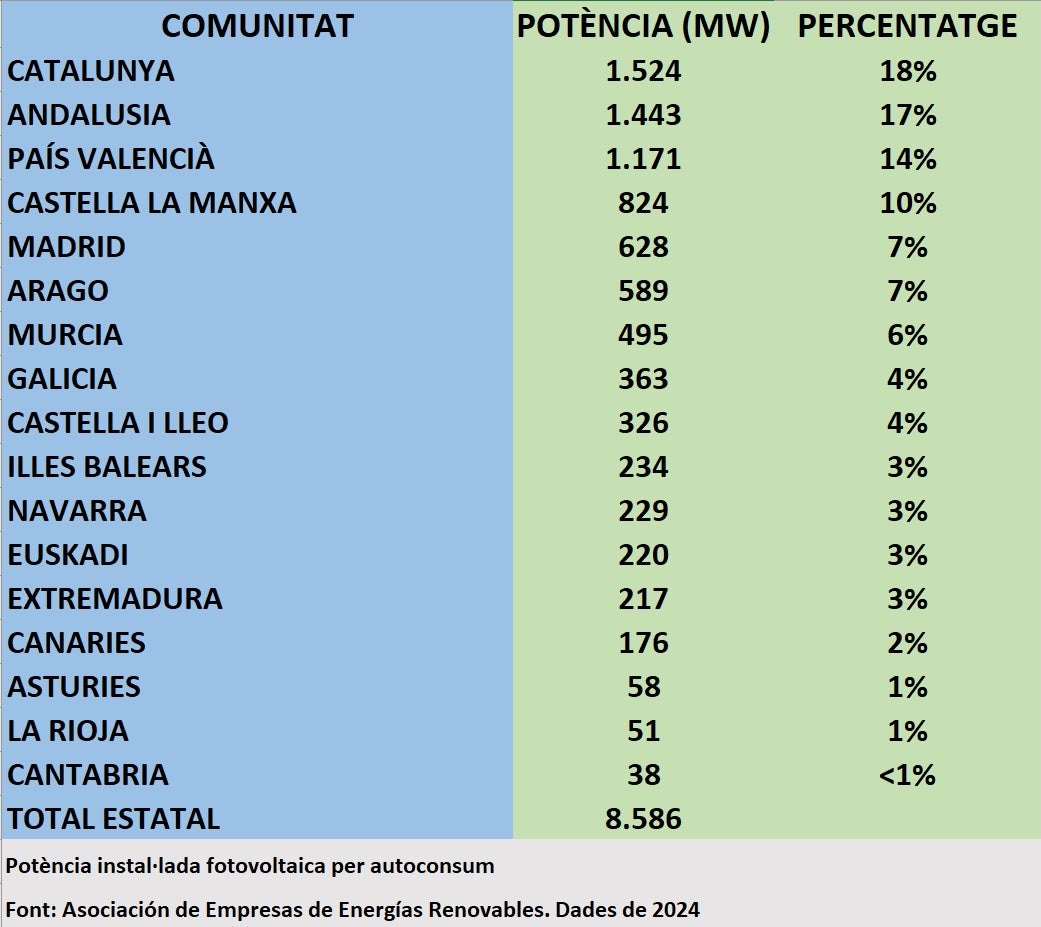

Aunque las cifras bailan -desde el 30 de junio de 2024 la Generalitat no ha actualizado los datos globales de autoconsumo en su web-, en Cataluña hay instalados 1.524 megavatios de potencia, liderando de esta manera el ranking estatal, por delante de Andalucía y la Comunidad Valenciana, según los datos de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA). Esta potencia representa, ni más ni menos, que el 70% del total previsto (2.185 MW) para el año 2030 en el documento Proencat (Prospectiva Energética de Cataluña), mientras que el estado solo ha cubierto un 45%. Si bien en Cataluña casi su totalidad corresponde a la generación fotovoltaica, también existen 6 pequeñas centrales hidroeléctricas (3,6 MW) y 14 instalaciones de biogás (4,9 MW).

Pero el sector no está para tirar cohetes. Después del boom de demanda de 2022 y 2023, el año pasado se detectó una fuerte caída de cerca del 26% en el conjunto del estado y superior al 50% en toda Cataluña. La finalización de los Next Generation, los intereses bancarios más altos, la bajada del precio de la luz -por una excesiva oferta- y la supresión de algunos beneficios fiscales, concurren detrás de este tropiezo. Motivos que, por otro lado, también dificultan la acelerada amortización de la inversión.

Los beneficios de la autoproducción

Con todo, el autoconsumo sigue siendo una excelente opción para el ahorro de particulares e industria, no solo desde el punto de vista económico -hasta un 90%- sino por lo que supone de reducción de la demanda eléctrica en la red (del 1,8% en 2023) y, por supuesto, de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Aunque -como siempre- los consumidores deben enfrentarse con el tope de una administración que, lejos de facilitar los trámites, se enreda en una serie de requisitos e impedimentos que demoran la autorización de la instalación, especialmente respecto al autoconsumo colectivo, tanto si se trata de comunidades de vecinos como de comunidades energéticas. Por poner un ejemplo, el cobro de las ayudas de los Next Generation, que gestiona la Generalitat, lleva un retraso superior a los dos años y medio. Además, las compañías distribuidoras -Endesa en el caso de Cataluña- tampoco ayudan, según se quejan no solo desde las patronales y las empresas instaladoras, sino también desde las cooperativas energéticas, impulsoras de las comunidades de autoconsumo o autoproducción colectivo, hasta el punto que la Comisión del Mercado y la Competencia (CNMC) ha tenido que intervenir.

Al frente del estado

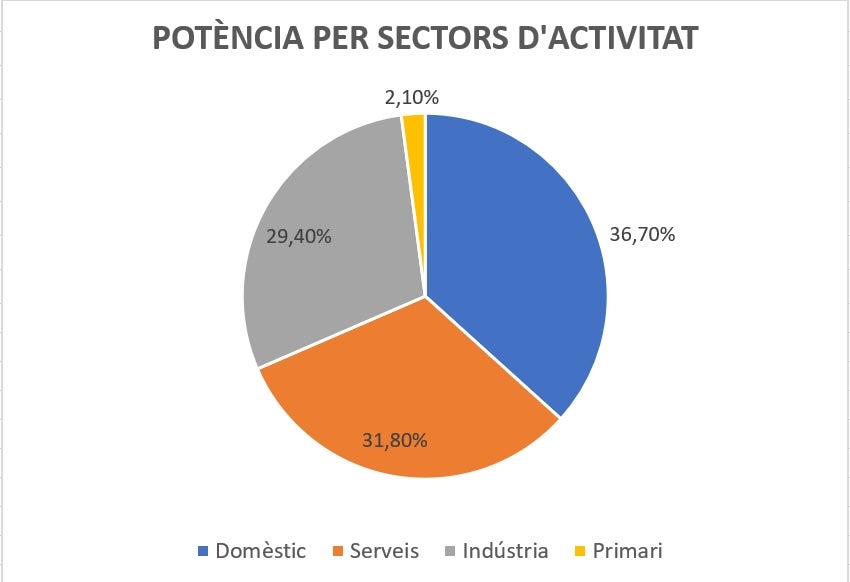

En Cataluña hay más de 114.000 instalaciones de autoconsumo que en el año 2023 generaron un total de 790 gigavatios/hora de electricidad. Por sectores, el doméstico, las placas fotovoltaicas que situamos en los tejados de nuestras casas, se sitúa al frente, con el 85% del total de las instalaciones que producen el 37% de la energía. A continuación se encuentran los servicios (logística o almacenes), que a pesar de representar el 11% de la infraestructura generan el 32% de la electricidad. Después se sitúa la industria, con el 30% de la potencia, y el sector primario con un escaso 2,1%.

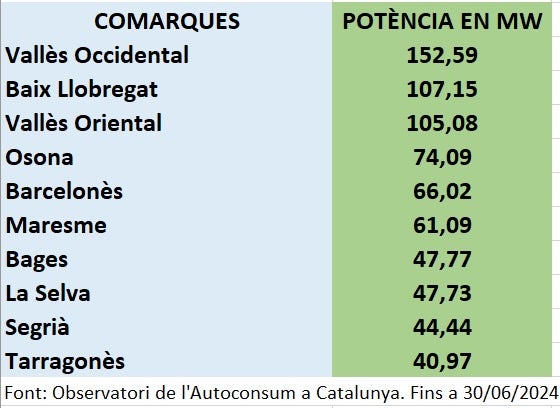

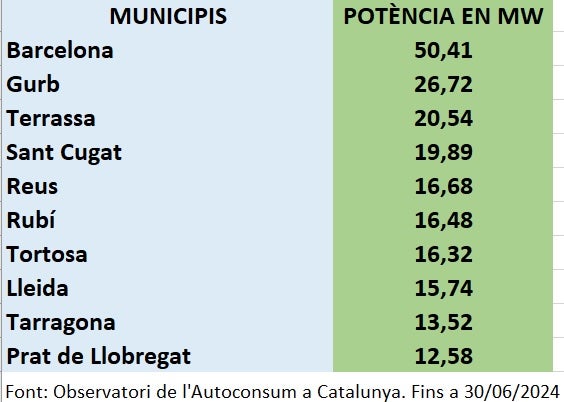

El desglose por comarcas lo encabezan, por este orden, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat y el Vallès Oriental; y por municipios, Barcelona, Gurb y Terrassa.

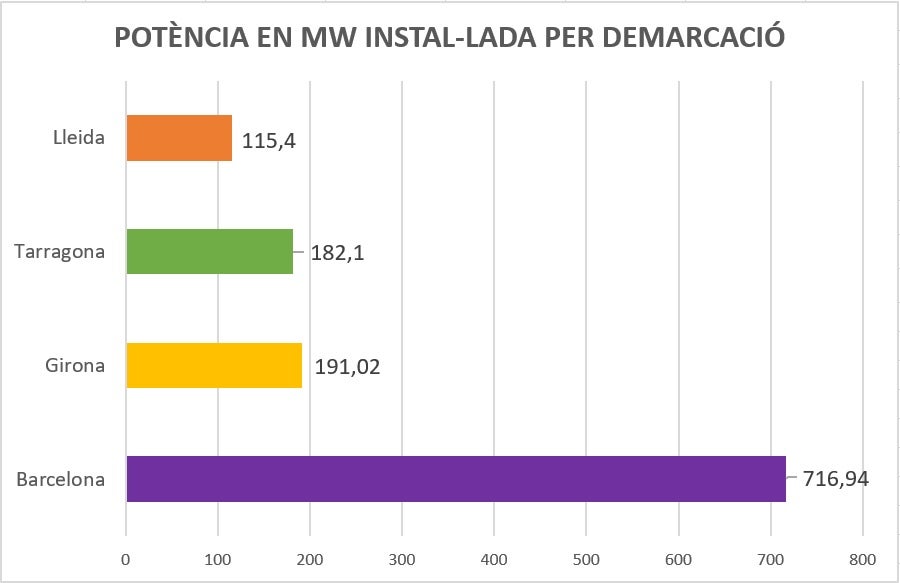

Por demarcaciones, como era de esperar, Barcelona se sitúa al frente con 716 MW, Girona (191), Tarragona (182) y Lleida (115).

¿Cómo funciona el autoconsumo residencial?

El éxito del autoconsumo residencial o individual en Cataluña obedece a múltiples causas, pero aparte de la conciencia medioambiental de cada uno -el 40% de la energía que consumimos en los hogares proviene de combustibles fósiles- el ahorro económico supone una más que justificada razón. Y cuantos más elementos de innovación introduzcamos, la factura mensual irá reduciéndose progresivamente.

Una instalación de placas fotovoltaicas representa una inversión de entre 4.000 y 7.000 euros, según las necesidades energéticas de la vivienda. Solo por tenerlas, podemos obtener entre un 40% y un 50% de reducción del tramo de consumo en la factura. Si además, incorporamos baterías de almacenamiento detrás del contador, para cubrir los picos de demanda por horas o los días sin luz solar, el porcentaje puede subir hasta el 60%. Y si, encima, llegamos a un acuerdo con la compañía comercializadora para que nos compre o nos compense los excedentes -aquella electricidad que producimos y no consumimos- el ahorro puede rozar el 90%. “Todas las compañías continúan ofreciendo tarifas comprando el excedente. Antes ofrecíamos un precio fijo, pero ahora es más común indexarlo a precio de mercado”, explica Helena Badger, codelegada de UNEFCAT, la patronal del sector fotovoltaico en Cataluña.

¿Cuándo llegamos a amortizar la inversión? Pues depende de un buen número de elementos, pero sobre todo del costo de la instalación y de las ayudas, subvenciones o descuentos en tasas e impuestos que hayamos podido obtener. Pero, normalmente, en el consumo doméstico la amortización llega entre los 6 y 7 años posteriores, plazo que se reduce en el autoconsumo industrial. A pesar de la finalización de los Next Generation, el ciudadano puede acceder a otros beneficios, como la compra colectiva de placas fotovoltaicas (OCU o comunidades energéticas), los fondos Feder para almacenamiento con baterías, descuentos en el tramo estatal del IRPF por eficiencia en la vivienda, o las bonificaciones del IBI que la Asociación de Autoconsumidores tiene actualizadas en este mapa interactivo por municipios en Cataluña. Unas prestaciones más escasas, sin embargo, que en el resto de Europa, donde en Alemania y Países Bajos están exentas de IVA.

Aun así, instalar placas solares en casa no presenta excesivas dificultades si se saben sortear algunos obstáculos. Hacer números, disponer del dinero o de acceso a la financiación y de los permisos municipales -normalmente tardan un mes, depende del ayuntamiento, ya que las normativas no están armonizadas- contratar un instalador, tener un tejado dimensionado (nunca de uralita o en una zona de protección patrimonial o cultural), y encontrar la comercializadora más beneficiosa.

Autoconsumo compartido

¿Y si vivimos en un bloque de viviendas? Aquí la cosa se complica. Primera, por la falta de espacio físico para ubicar las placas fotovoltaicas y poder así cubrir la demanda de todos los residentes. Segunda, por una legislación que no ayuda y que ha sido redactada, según advierte Helena Badger, como si troceáramos la instalación y viviéramos en un edificio de vecinos bien avenidos. Tercera, porque ya no hablamos de una sola empresa comercializadora, sino que cada familia puede contratar la suya. Cuarta, por la burocracia de la compañía distribuidora -propietaria de la red a la que conectamos nuestra instalación-, a la que gestionar un autoconsumo compartido le supone, muchas veces, un gran dolor de cabeza. Y, finalmente, porque el ahorro -así como la inversión- no es tan acentuado como en el autoconsumo individual.

Por autoconsumo colectivo se entiende aquella generación compartida de energía entre un grupo específico de consumidores (particulares, industria, empresas, comercios o administraciones públicas) que reciben una porción de esta, proporcional a su consumo o a la inversión desembolsada, según los acuerdos a los que hayan llegado. Es decir, tenemos una sola instalación (un puzle) pero con tantas piezas de colores, tamaños, formatos y particularidades como clientes adheridos. Y esto dificulta no solo la instalación, sino también la gestión posterior y las relaciones con las distintas empresas que intervienen en el proceso.

Pero hay soluciones, con más o menos fortuna. Pongamos el ejemplo de una comunidad de vecinos. La normativa establece que el reparto de la potencia entre ellos se hará mediante coeficientes, que al final deberán sumar 1. Por lo tanto, si tenemos una instalación de X kilovatios, la distribución del total de la potencia entre los hogares deberá ser igual a X. Cada familia solicitará los kilovatios que necesita en función de sus necesidades: número de miembros de la familia, aparatos conectados, horas del día, días de la semana o períodos de ausencia. Y todo esto puesto en un archivo electrónico. Y cuadrar la ecuación en un edificio, por ejemplo de 60 familias, puede ser una tarea extenuante.

Para acabar de rematarlo, estos coeficientes no se pueden modificar en períodos inferiores a cuatro meses, lo que nos obliga, por ejemplo, a saber en marzo si haremos las vacaciones en julio o en agosto y, por lo tanto, estaremos ausentes del hogar. Porque si tenemos un coeficiente adjudicado y no lo utilizamos, esa energía va a la red y no la puede aprovechar otro vecino del rellano.

Un caso práctico: la normativa dificulta aprovechar los excedentes del vecino

Para hacerlo aclarador. Partimos de dos familias que a las 7 de la tarde de un viernes tienen adjudicado un kilovatio cada una. La primera pone una lavadora, el lavavajillas y la calefacción y cocina con la vitrocerámica, con lo cual necesitaría más potencia. Y la segunda, por lo que sea, a esa hora no está en casa. Según la actual normativa, la primera no puede utilizar el kilovatio que le sobra al vecino. Y este lo evacuará a la red y cobrará el excedente.

La clave implicaría flexibilizar estos coeficientes y hacerlos más dinámicos acortando los plazos para modificarlos, que en Portugal y en Francia se puede hacer con 7 días de anticipación y no cada 4 meses como en España.

El gestor de autoconsumo

Otra solución -y bastante efectiva- pasa porque la comunidad de vecinos designe un representante del autoconsumo colectivo. Una figura clave para gestionar todo este embrollo de trámites no solo entre los vecinos sino también con las compañías eléctricas, tanto las comercializadoras como la distribuidora, o con la administración. Un gestor apoderado, por ejemplo, puede modificar los criterios de reparto para sacar el mayor rendimiento y aprovechamiento posible, pero siempre con el visto bueno de los hogares. Igualmente, puede manejar las altas y bajas, las relaciones con la administración, etcétera. Este representante puede ser tanto una persona física como jurídica (un vecino de la escalera, un API, una tercera nombrada para tal fin, las comunidades energéticas cooperativas o la misma comercializadora).

Aunque hemos puesto el ejemplo de una comunidad de vecinos, todos los procedimientos mencionados (reparto de coeficientes, gestiones, representante del autoconsumo o trámites) son idénticos si la misma colectividad de autoconsumo reúne a otro tipo de actores, como pymes, industrias, comercios, edificios públicos o almacenes.

En cualquier caso, los trámites y las relaciones con las empresas se hacen tan arduos que la Comisión del Mercado y la Competencia (CNMC) ha tenido que publicar este mes de marzo una instrucción simplificando los formularios y documentos de intercambio de información entre los diferentes sectores implicados en la activación y funcionamiento de una instalación.

Poco autoconsumo colectivo

Como la normativa desincentiva este tipo de instalaciones colectivas, las estadísticas reflejan esta realidad. Según el Observatorio de las Energías Renovables en Cataluña (OBERCat), en el año 2023 se pusieron en marcha 42.291 nuevas instalaciones de autoconsumo, con una potencia de 494 megavatios. Pero solo 543 (un escaso 1%) correspondieron al autoconsumo colectivo.

Aun así, en 2024 -según datos de Endesa- el autoconsumo colectivo experimentó un renacimiento, con un aumento del 253% respecto al año anterior. Pero nos referimos solo a 9.410 nuevos puntos de conexión, mientras que el autoconsumo individual solo creció un 21% pero supuso 110.000 instalaciones adicionales.

Para Helena Badger, aunque Cataluña presenta unas cifras de autoconsumo superiores a las del resto del estado, “es esencial continuar impulsando mejoras en este campo, como la simplificación administrativa, especialmente en el autoconsumo colectivo, desgravaciones fiscales como un IVA reducido para estas instalaciones, campañas de difusión y promoción del almacenamiento detrás del contador”.

Comunidades energéticas

Si queremos optar por el autoconsumo colectivo pero al mismo tiempo queremos huir de la comunidad de vecinos, siempre podemos integrarnos en una Comunidad Energética, que nos permitirá disponer de una plataforma para reducir costos de inversión, solicitar ajustes y subvenciones para proyectos comunitarios y optimizar la energía consumida para acelerar la amortización. Pero siempre teniendo en cuenta que el acceso a la red (nuestro inmueble) de momento no puede estar a más de 2 kilómetros de la fuente generadora de la electricidad (instalación fotovoltaica).

Las Comunidades Energéticas también integran todo tipo de actores: residenciales, industriales, pequeñas y medianas empresas e incluso entidades públicas como los ayuntamientos. Pueden gestionar diferentes instalaciones de autoconsumo, optimizando de esta manera los recursos y los beneficios para sus miembros, que contribuyen en la gestión, promoviendo un modelo energético sostenible. Algunas van más allá y ofrecen auditorías energéticas, compras colectivas, vehículos eléctricos, redes de calor o formación y talleres para sus asociados.

Aparte de algunas comunidades municipales (Energia del Prat), también existe el modelo cooperativista -como Som Energia– que, además de ser comercializadoras de electricidad, pueden acceder a compras colectivas, son propietarias de las instalaciones generadoras fotovoltaicas, actúan como representantes del autoconsumo colectivo ante empresas y administraciones y ofrecen todo un abanico de prestaciones y servicios para reducir el impacto de los combustibles fósiles en el medio ambiente. Es decir, son un motor de la transición energética en el territorio.

Además, como la figura jurídica puede ser la cooperativa o la asociación, todos los socios participan en el gobierno del día a día, democratizando la toma de decisiones y con un especial cuidado no solo hacia la formación de sus miembros, sino hacia los efectos de la pobreza energética, la discriminación o la exclusión de ciertos colectivos desfavorecidos.

Som Comunitats, que integra siete entidades de la economía social, dispone en su página web de un mapa interactivo de las poblaciones catalanas donde existen comunidades energéticas ya constituidas. Hasta el momento, disponen de 84 comunidades abiertas, 445 más en proceso de activación y más de 3.000 socios. Para Roger Reixach, de Som Energia, el objetivo que persiguen es que la “ciudadanía pueda controlar completamente la energía que necesitan en el día a día, producir la que nos hace falta y ser soberanos energéticamente. Es decir, producir y gestionar a través de la economía social y solidaria con un mínimo impacto ambiental, sin afectar medioambientalmente a otros territorios”.