A estas alturas, en Cataluña nadie duda de que, como país, nos separa un abismo de los objetivos de transición energética y descarbonización fijados en la Ley de Cambio Climático del Parlamento de 2017. A saber, que en el año 2030 la mitad de la demanda eléctrica debe provenir de fuentes de producción renovables y, en 2050 el 100% de la demanda energética. Todos los actores involucrados se dividen entre los escépticos y los pesimistas sobre el grado de cumplimiento de los objetivos que se alcanzará, pero todos coinciden en sentenciar que, hasta ahora, las cosas se han hecho bastante mal y que la pésima situación solo mejorará con un giro de timón en las políticas actuales, sobre todo con la agilización, que no laxitud, de los procesos administrativos.

A pesar del ingente número de estudios, proyectos, documentos y legislación oficial que se ha elaborado y aprobado en Cataluña a lo largo de las últimas tres décadas, hay dos a tener en cuenta para saber qué debemos hacer para llegar a los objetivos y estrategias que marca la Unión Europea (UE). El primero establece las bases para reducir las emisiones de carbono a la atmósfera y la dependencia de los combustibles fósiles (Ley de Cambio Climático de 2017) y, el segundo, el Proencat (Prospectiva Energética de Cataluña 2050), aprobado en abril de 2023 bajo el mandato de la consejera Teresa Jordà, marca al pie de la letra los pasos a dar para lograr la independencia energética -autosuficiencia- como país y no depender de suministradores externos. El porcentaje de dependencia de Cataluña supera el 64% si consideramos los tres reactores nucleares (Ascó y Vandellòs), y la cifra se dispara hasta el 94% si los excluimos de la ecuación.

¿Qué establecen estos dos vademécums oficiales? Pues que en 2030, el 50,8% de la electricidad que se genere en Cataluña debe provenir de fuentes renovables (15.408 megavatios), principalmente de la eólica, fotovoltaica e hidráulica, pero también de biogás, biomasa, quema de residuos renovables y cogeneración, incluyendo tanto la explotación comercial como el autoconsumo. Para 2050 la meta resulta mucho más ambiciosa (neutralidad carbónica), ya que el 100% de la demanda energética debería ser renovable, no solo la electricidad (42.967 MW). Además, deberíamos incluir los biocombustibles para el transporte (turismos, camiones, etcétera) y el de las calefacciones, entre otras aplicaciones.

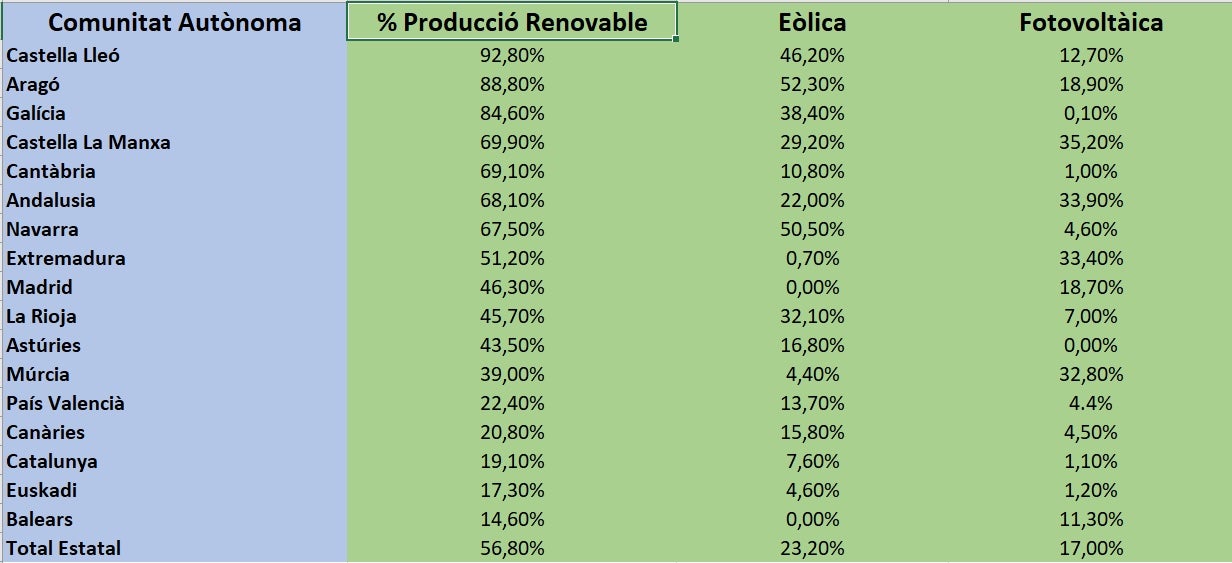

¿Y cómo estamos hoy en día? Cuando solo nos separan 5 años de la fecha límite, en el país un escaso 19,1% de la electricidad proviene de fuentes no contaminantes, porcentaje que se reduce al 9,5% si exceptuamos la generación hidroeléctrica, según los datos de Red Eléctrica Española (REE) hasta el 31 de agosto del año pasado. Solo Euskadi y las Islas Baleares se sitúan detrás de Cataluña, debido principalmente a una limitación de superficie disponible. En cambio, las comunidades con una densidad de población más baja lideran la producción con renovables. Castilla y León 92,8%, Aragón 88,8%, Galicia 84,6% o Castilla-La Mancha con un 70%. La media del Estado, hasta esa fecha, se acerca al 57%.

La exdirectora general de Energía Assumpta Farran, en una conferencia en el Club de Roma hace dos años, ya advertía de este hándicap: “Cataluña tiene el 18,8% del PIB del Estado, el 15,8% de la población y solo el 6,3% de la superficie territorial. Y las renovables son expansivas”. Y añadía que los objetivos marcados en los diferentes documentos oficiales no deberían ser tan “ambiciosos”, más cuando el país ha ido incumpliendo reiteradamente los fijados en cada plan estratégico. El primero lleva fecha de 2003.

Fuentes de generación

Si desglosamos los datos por fuentes de producción renovable, las diferencias respecto al resto del estado se mantienen casi inalterables. En Cataluña la eólica aporta una potencia de 1.406 megavatios, lo que equivale al 7,6% del total de la electricidad generada. Mientras tanto, en el conjunto del estado la cifra supera el 23,2% de media, con grandes contrastes según las diversas comunidades. Así, en Aragón más de la mitad de su producción proviene de los aerogeneradores con el 52,3%, en Navarra el 50,5% o en Castilla y León el 46,2%. Al final de la tabla se sitúan Madrid y las Islas Baleares (0 megavatios de producción) o Extremadura con un ínfimo 0,7%.

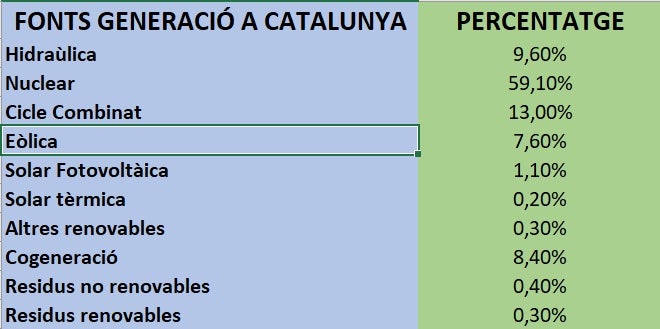

Se podría pensar que estos porcentajes no son fidedignos ni retratan la coyuntura dado el peso porcentual en Cataluña de los tres reactores nucleares en funcionamiento (dos en Ascó y uno en Vandellòs), que el año pasado representaron el 59,1% de la electricidad generada en el país. Pero no. Según los datos de REE, hasta el 31 de agosto del año pasado, los parques eólicos en Cataluña produjeron 2,3 millones de megavatios/hora frente a los 10,8 millones en Castilla y León. En Aragón fueron 9,4 millones; en Castilla-La Mancha, 7,6 y en Galicia, 7,3 millones.

En cuanto a la fotovoltaica, las cifras tampoco invitan a la esperanza. Cataluña dispone de 351 megavatios instalados (excluyendo el autoconsumo), potencia que representa un ínfimo 1,1% de la generación total, mientras en el conjunto del Estado este porcentaje se acerca al 17%. El año pasado, las placas solares produjeron en el Principado 308.000 megavatios/hora, mientras en Extremadura generaban 9,7 millones; en Castilla-La Mancha, 9,6 millones; en Aragón, 3,8 millones y en Castilla y León, 3,1 millones.

Para lograr la independencia energética catalana, en 2030 necesitaríamos 6.234 megavatios de potencia eólica (entre terrestre y marítima), cuando ahora nos situamos en los 1.406 MW, cifra que significa un exiguo 22,5%. Más lejos se encuentra la fotovoltaica, con unas necesidades de 7.156 megavatios totales, cuando ahora disponemos de 351 de uso comercial y cerca de 1.500 de autoconsumo. Para llegar a la cifra mágica, Cataluña necesitaría un 74% más de MW fotovoltaicos instalados. Pero si excluimos el autoconsumo (las placas en tejados), el déficit se proyecta hasta el 92%.

Pesimismo entre los expertos

Pocos expertos confían en que Cataluña de aquí a 5 años satisfaga los objetivos de producción eléctrica renovable y, por tanto, pueda reducir sustancialmente la dependencia de los combustibles fósiles en los ciclos de generación. Una cifra quizás utópica si tenemos en cuenta el calendario de cierre previsto para las centrales nucleares (Ascó I en 2030, Ascó II en 2032 y Vandellòs II en 2035). En cualquier caso, alguno de los consultados considera que este incumplimiento tampoco supondría “ningún drama”.

Incluso, el actual director general de Energía, Josep Maria Serena, en una conferencia en el Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña (CEEC) de finales de febrero, afirmaba “Si no cambia la situación, estaremos muy lejos del objetivo de 2030”. Y informaba que este año se instalarán 500 megavatios adicionales y 1.200 más en 2026, cifras muy inferiores a las necesarias.

Igualmente, en una conferencia del Club de Roma en Cataluña, el exdirector del Instituto Catalán de la Energía (ICAEN) e ingeniero industrial, Manel Torrent, se mostraba así de tajante: “No creo que lleguemos a tiempo. El estado sí, pero Cataluña no”. Y añadía: “Los objetivos de la UE son para estados, no para regiones europeas”. Por tanto, España ya ha alcanzado con creces las metas fijadas para 2030, al producir más del 56,8% de la electricidad de fuentes renovables. Y esta cifra es la que realmente tendrá en cuenta la UE, más allá de si algún territorio los ha alcanzado o no, se ha quedado rezagado o, al contrario, supera ampliamente el umbral.

También la consultora Deloitte, en un informe sobre energía, advertía que Cataluña será una “isla” en el conjunto del Estado español, debido a la imposibilidad de llegar a los parámetros establecidos por la UE.

Por su parte, la exdirectora general de Energía, Assumpta Farran, en la misma conferencia, señalaba: “El Proencat es un análisis de escenarios, y fija un escenario tremendamente ambicioso tanto para 2030 como para 2050 y, por tanto, ni mucho menos es una obviedad de cumplir”.

Soberanía energética, ¿un concepto relativo?

El Proencat define dos metas o “escenarios objetivos” de futuro. La primera, el logro de las metas de la Unión Europea pero, al mismo tiempo, la consecución de la soberanía energética catalana para “eliminar la actual dependencia energética exterior y mitigar los efectos de los conflictos geoestratégicos” y situarla en 2050 en un escaso 7,9%. Esto significaría abandonar los combustibles fósiles y la producción nuclear, cuando en la actualidad el 80% de las emisiones de CO₂ en Cataluña tienen su origen en la energía.

Farran apuntaba que la soberanía energética que persigue el Proencat no significa, ni de lejos, “no depender del exterior y que nos lo tenemos que hacer todo nosotros, sino que significa que nosotros decidimos qué queremos hacer”. Y añadía: “Por supuesto que debemos ser lo más autosuficientes hasta donde se pueda, haciendo todo lo posible, pero igual no se puede”. “Una cosa”, añadía Manel Torrent, “es que la energía que consumimos sea de fuentes renovables y otra que la produzcamos nosotros”.

La patronal catalana EolicCat, que agrupa el sector eólico, se muestra más contundente: “Cataluña es un lastre para el estado español en energía renovable”. Y advierte sobre sus consecuencias: “Ante el inminente cierre nuclear y las trabas a las MAT [líneas de muy alta tensión], si no se acelera la implantación de mucha capacidad renovable, sobre todo eólica y fotovoltaica, Cataluña se verá abocada a quemar gas fósil para generar electricidad. Esto tiene un impacto social, medioambiental y económico inaceptable para el país”.

Ante este escenario tan pesimista, no son pocas las voces que se han atrevido últimamente a poner sobre la mesa la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares, un debate que se creía ampliamente superado desde que en 2019 el gobierno español pactó con el sector el cierre programado de todos los reactores.

Y la otra pregunta sobre la mesa es: si se mantiene el cierre de las nucleares y Cataluña no alcanza los objetivos de producción renovable, ¿cómo nos las arreglaremos para satisfacer la demanda futura? ¿Estamos hipotecando nuestro ritmo de crecimiento económico e industrial?

Almacenar electricidad

En todo caso, el Proencat no lo fía todo a la eólica y a la fotovoltaica, sino que en 2030 Cataluña debería disponer de 2.234 megavatios de almacenamiento eléctrico, esenciales para satisfacer, gestionar y flexibilizar la demanda en horas punta y las diferentes estaciones climáticas. Es decir, mantener durante todo el año un flujo constante en la red y, en consecuencia, en el consumidor final sea doméstico o industrial. Una función que ahora asumen las centrales térmicas, capaces de conectarse a la red en menos de media hora, mientras que las renovables dependen de factores ajenos, principalmente los meteorológicos, y las nucleares mantienen una producción continuada.

El documento de ‘Prospectiva Energética de Cataluña’ plantea dos sistemas de almacenamiento de energía. Por un lado, las centrales hidroeléctricas de regulación y bombeo y, por otro, la acumulación en baterías tanto de alta, media y baja tensión.

Centrales hidráulicas reversibles

Una central hidráulica de bombeo o reversible no hace otra cosa que recoger agua en depósitos o balsas en cotas de terreno elevadas y dejarla ir, para producir electricidad, cuando el sistema lo requiera. Por ejemplo, cuando hay un exceso de electricidad en la red -habitualmente de noche- estas centrales bombean agua hacia el embalse superior y la descargan posteriormente en picos de demanda. “Son la solución perfecta. Es la mejor tecnología para almacenar a gran escala el excedente de energía renovable”, sostienen el ex eurodiputado Ramon Tremosa y el consultor Jaume Morron en su libro ‘Energia sobirana. Com Catalunya pot ser autosuficient en energia renovable’. (Editorial Pòrtic).

No es, ni de lejos, un sistema innovador. En Cataluña, desde hace más de cincuenta años, existen centrales reversibles con una potencia instalada de 534 megavatios. La de Estany Gento-Sallent (Pallars Jussà), que produce el 15% de la energía hidráulica de Endesa en el Principado, la de Tavascan-Montamara (Pallars Sobirà) y la de Baserca-Moralets al límite con la Franja de Ponent.

Tres grandes proyectos

Pero en la mente del sector existen tres grandes macroproyectos similares, dos en el río Ebro, entre las comarcas de la Ribera d’Ebre y la Terra Alta, y un tercero en el embalse de la Baells, en el Berguedà.

La central hidroeléctrica reversible (EcoEbre) proyectada entre la Fatarella y Riba-roja d’Ebre, presentada hace 10 años, ya dispone de una subvención inicial de 9 millones de euros del Ministerio de Transición Energética (Miteco), cantidad que podría ascender a 22 millones en un futuro. El proyecto, que consta de dos grandes balsas ubicadas en la Terra Alta, requiere una inversión superior a los 2.600 millones de euros y está encabezado por la empresa Gironès&Raimat, a la que se han sumado la ingeniería Cobra y la constructora francesa Vinci. La generación, en una primera fase, asciende a 1.061 MW.

Asimismo, Tacios Energia, filial de Edora propiedad del empresario Rafael Martín Rueda, también presentó el año pasado una iniciativa similar de 2.777 MW de generación, llamada Llumaigua. La central reversible estaría ubicada en la misma zona del río Ebro, casuística que en principio resultaría incompatible con la concebida por Gironès&Raimat.

En la Baells, las empresas promotoras (Capital Energy y la austríaca Verbund, de capital público) han solicitado este mes de febrero a la Generalitat la concesión de agua procedente del río Llobregat, como un primer paso para avanzar en esta iniciativa de 539 MW. La central haría bajar el nivel del pantano hasta 5 puntos y dejaría de funcionar si el embalse se situara por debajo del 20%. Actualmente se encuentra al 54%.

La inversión, que podría superar los 500 millones de euros, requiere la construcción de una balsa en el municipio de La Nou de Berguedà, cuyo alcalde ya ha anunciado la pretensión de convocar una consulta ciudadana. La entrada en el accionariado de la empresa pública de la Generalitat, l’Energètica, dependerá del consenso y aceptación que el embalse despierte en el territorio, según ha admitido su presidente, Santi Martínez.

Almacenamiento en baterías

En cuanto al almacenamiento en baterías, en la actualidad se están tramitando 31 proyectos que suman casi 902 megavatios con una capacidad de acumulación de 3.192 MW/hora. Los parques están ubicados principalmente en las comarcas del Vallès Occidental, Gironès y Pla de l’Estany. Dos de estos proyectos ya disponen de la autorización ambiental.

Sin embargo, para que este sistema de acumulación sea factible se necesitan puntos de conexión y capacidad de acceso a la red para evacuar la electricidad. REE ya ha otorgado 3.102 megavatios a los proyectos concretados en toda Cataluña, y tiene 1.167 más en fase de planificación.

Otras fuentes de suministro

La realidad, sin embargo, no se presenta tan pesimista si se analizan otros parámetros del Proencat en cuanto al resto de fuentes de generación renovable. Así, por ejemplo, Cataluña cumple con creces la producción eléctrica hidráulica (1.825 MW), la quema de residuos urbanos (26,2 MW), la biomasa forestal y agrícola (4 MW) y la solar termoeléctrica (24,3 MW). De las centrales alimentadas por biogás solo nos hacen falta 4 megavatios adicionales (65,4 en total), mientras estamos a cero respecto a la cogeneración sin emisiones (72 MW).